X68000ATom(組立1)

♪バラバラババンバーン

09/10/19

いよいよ実際の組み立てに入る。

いよいよ実際の組み立てに入る。筐体として使用するのは、こんなこともあろうかとヤフオクで入手していたX68000XVIのジャンク品。電源部がイカれているためか電源が入らない状態だった。

結構外側の汚れや痛みが目立つので、ますは写真のとおりすべてのパーツに分解して、中性洗剤で洗浄して自然乾燥。

ちなみに中身はすでにヤフオクで売却済みなのである。

謎の営繕マン

09/10/20

底面の前面(ヘッドホン端子のとこ)に、おかもちみたいに持って振り回してたらコンクリート塀のカドにぶつけてしまった的な大きなキズがあるので、まずはこいつを補修することにする。

底面の前面(ヘッドホン端子のとこ)に、おかもちみたいに持って振り回してたらコンクリート塀のカドにぶつけてしまった的な大きなキズがあるので、まずはこいつを補修することにする。プラモデル用のエポキシパテにブラックの塗料を混ぜ込んだものをキズに盛り、乾燥したところをタミヤフィニッシングペーパーの400番→600番→800番→1000番→1200番をかけて表面処理。

最後にフラットブラック(タミヤアクリル)をペーパーがけした部分に筆塗りし、塗装面の境目をアクリル溶剤でぼかしていった。

思ったよりキズが目立たなくなってかなり満足である。

ハッピー☆マテリアル

09/10/21

前回のX68000ATの組み立ての際は、パンチングアルミ板を使用してHDDのマウンタなどを作成した。

前回のX68000ATの組み立ての際は、パンチングアルミ板を使用してHDDのマウンタなどを作成した。その結果、慣れない金属性素材だったため無理矢理接着した箇所が多数あり、メンテナンス性がかなり低い仕上がりになってしまったのである。

その点を踏まえ、今回は慣れ親しんでいるプラスチック素材を使って内部を作成することにした。世間ではアクリル製の簡易PCケースなんかも売っていることだし。

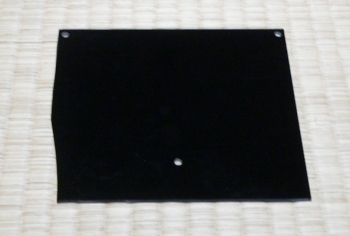

そゆことで近くのホームセンターで購入した2mm厚のアクリル板(黒)がこれ。

はじめの一歩

09/10/30

アクリル板での工作の手始めに、背面の下の部分(RS-232C端子があったところ)をふさいでみる。

アクリル板での工作の手始めに、背面の下の部分(RS-232C端子があったところ)をふさいでみる。寸法を測ってアクリル板を切り出して接着するだけなのだが、思いのほか切り出しに時間がかかってしまった。

厚さが2mmというのもあるのだが、タミヤのプラバンと違って硬いこと硬いこと。プラカッターで切り込みを入れてパキッと割れば良いのだが、切り込みが浅いと途中で割れるし。

そんなわけでこれから先の工程は結構苦労することになるのであった。

最近体調不良でした

09/11/11

なんとか回復してきたので、製作記事を再開するのである。

さて本格的に内部の工作に入る。まずは前面端子を配置する底面基板から。配置する端子類は、

ボリューム調整のツマミは、そのまま音量調整用かファンコントロール用にでも改造しようかと考えたが、いい手段が浮かばなかったので、前回同様ただの飾りとする。

しかもこのツマミ、今回用意した筐体の分をなぜか紛失してしまったので、前のX68000ATのものを流用することに。

前回は手抜きで本体に接着したため、ツマミだけを取り外すのに意外と苦労した。

なお、キーボードとマウスについては、今回は「PS/2(×2)-USB変換ケーブル」を使用する。

「ML-N-IONITX-A-U」にはPS/2ポートがひとつしかないのと、USB変換することでケーブルを筐体内に収めることが可能なためである。

さて本格的に内部の工作に入る。まずは前面端子を配置する底面基板から。配置する端子類は、

- 電源スイッチ

- ヘッドホン端子

- USB端子(ジョイスティックポート改造)

- キーボード接続端子(PS/2)

- マウス接続端子(PS/2)

ボリューム調整のツマミは、そのまま音量調整用かファンコントロール用にでも改造しようかと考えたが、いい手段が浮かばなかったので、前回同様ただの飾りとする。

しかもこのツマミ、今回用意した筐体の分をなぜか紛失してしまったので、前のX68000ATのものを流用することに。

前回は手抜きで本体に接着したため、ツマミだけを取り外すのに意外と苦労した。

なお、キーボードとマウスについては、今回は「PS/2(×2)-USB変換ケーブル」を使用する。

「ML-N-IONITX-A-U」にはPS/2ポートがひとつしかないのと、USB変換することでケーブルを筐体内に収めることが可能なためである。

A面で恋をして

09/11/12

底面基板とは言うものの、結局は端子類の配線を固定するだけなのでアクリル板で製作。

底面基板とは言うものの、結局は端子類の配線を固定するだけなのでアクリル板で製作。写真は寸法を測ってアクリル板を切り出したもの。左下が欠けているのは、切り出すときに見事に割れてしまった痕跡。影響はないので気にしないことにした。

本物の底面基板と同じように本体底からのネジで固定するため、3ヶ所に穴を開けてある。

なお、アクリル板の厚さが2mmと本物より若干厚みがあるため、本体側ネジの受け口を削ってツジツマを合わせている。

ジャガジョゴジャガジョゴ

09/11/14

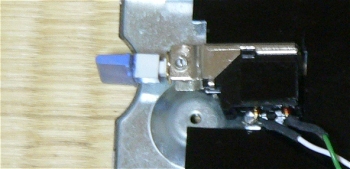

中央に配置する電源スイッチの加工について。

中央に配置する電源スイッチの加工について。X68000AT製作のときはスイッチ自体を筐体に接着したが、実はそれだと加工は簡単だがスイッチパーツ(青いやつ)の上下が逆になってしまうのである。

今回はキチンと作っていかないといけないため、試行錯誤の結果写真のような感じで落ち着いた。

電源スイッチが収まるよう底面基板前部中央を切り欠き、アクリル板の切れ端をその周りに接着してスイッチが動かないように固定。

なお、電源スイッチ自体はケーブルが伸びている面を横にしないとうまく収まらないので注意。

最初は電源スイッチのケーブル面は当然のごとく上向きだろうと、スイッチパーツのつけ根の位置をずらしたりケーブルを無理矢理曲げたりしたのだが、ケーブルがちぎれてしまうという憂き目にあってしまったため、そもそもの考え方を変えて横向きに取り付けることにしたのである。

ちぎれたケーブルははんだ付けして修復済み。

この辺の文章量の多さでいかに試行錯誤したかを感じ取っていただければ。

片耳ヘッドホンリモ吉

09/11/15

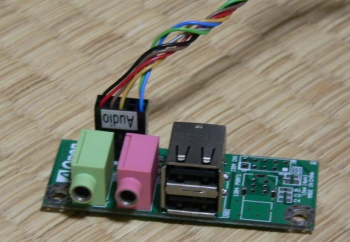

次はヘッドホン端子。

次はヘッドホン端子。前回は、市販のステレオ延長ケーブルを使い、マザーボードの背面パネルから出力を取ったのだが、今回はなんとか本体内に収めたいところ。

一般のPCケースのフロントオーディオパネルだけ売ってないかと色々探すと、タイミングよくヤフオクで発見したので即落札。

マイク端子とUSB端子もついているがこれらの機能は利用しない方向で。

あ、このフロントオーディオパネルを使った場合、「Realtek HDオーディオ設定」内の、「オーディオI/O」の「コネクタ設定」で「フロントパネルジャック検出を無効にします。」にチェックを入れておかないと音声が出力されなかったので、忘れないようにここにメモ。

片耳ヘッドホンリモ吉 Part2

09/11/18

このフロントオーディオパネルは、筐体側のヘッドホン端子部分に取り付けるのは物理的に不可能なので、結局は前回同様延長ケーブルを敷設しなければならない。

このフロントオーディオパネルは、筐体側のヘッドホン端子部分に取り付けるのは物理的に不可能なので、結局は前回同様延長ケーブルを敷設しなければならない。今回はちょいと気を利かせて、延長ケーブルにノイズ対策を施してみることにした。

とは言っても、ケーブルにアルミホイルを巻き付け、その上からビニールテープで養生しただけのお手軽加工。

どのくらいの効果があるかは未知数だが、何もしないよりはまし、と言うことで。

(~いろいろあって~)

09/12/05

それぞれの端子を基板に敷設したのがこれ。

それぞれの端子を基板に敷設したのがこれ。写真一番上がヘッドホン端子。赤いリード線は、巻きつけたアルミホイルからのアース線。長いケーブルは、何もない底面背部にひとまとめにし、スペースの都合上基板左側にネジ止めしたフロントオーディオパネルに接続してある。

その下はUSB端子。

さらにその下は電源スイッチ。先述の通り完全には固定していない。

その下はPS/2のキーボード端子・マウス端子と続く。これらはUSBでマザーボードと接続する。

なお、それぞれ基板への固定は、基板にピンバイスで穴を開け、コネクタ基部の曲げられる部分のミゾにU字型に曲げた1mmの真鍮線を通すことで行った。3ヶ所ほど止めると、接着がいらないほどにガチガチに固定できてしまった。

ちなみに、写真ではほとんど分からないが、基板のオーディオケーブル付近に幅2mmのスリットを2つ入れてある。理由は後ほど。

プラ魂大作

09/12/14

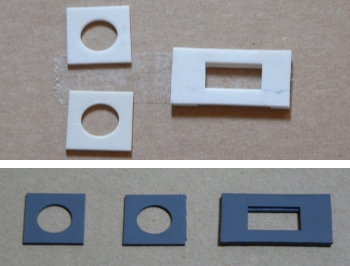

さて、USB端子とPS/2端子はそのままでは筐体との間に隙間ができてしまうので、隙間を埋める加工を行う必要がある。

さて、USB端子とPS/2端子はそのままでは筐体との間に隙間ができてしまうので、隙間を埋める加工を行う必要がある。ここはさずがにバリカタのアクリル板ではつらいので、使い慣れたタミヤの1.2mmプラ板を使用した。

端子が隙間なく入る穴を開けたプラ板を適当な大きさに切り出し、600番のペーパーをかけてから塗装。

塗装はラッカー系のジャーマングレイのスプレー缶で行った。

別にジャーマングレイにコダワリがあるわけではなく、ただ単に塗膜の強いラッカー系で偶然余っていたから、である。

USB端子部分(写真右の四角い穴のやつ)は、端子前面のめくれている部分を引っ掛けて固定するために0.5mmのプラ板を裏から接着している。

そーゆーコトなの

09/12/15

前項の文章ではよく分からなかったかもしれないが、完成するとこのようになるのであった。

前項の文章ではよく分からなかったかもしれないが、完成するとこのようになるのであった。ボリューム調整のツマミは今回も結局飾りではあるが、本体に接着せずに固定している。