X68000AT(組立3)

分割ですよ

03/09/20

最初から見たい人はこちら。下の三角で前のページ。

そこー

03/09/20

底面を取り付けます。さっさと取り付けないと、側面のプラスチックをなんか割ってしまいそうなので。

底面を取り付けます。さっさと取り付けないと、側面のプラスチックをなんか割ってしまいそうなので。で、底面を取り付ける前にひと作業。以前メッシュを貼った部分がどうもスカスカで不安なので、フィルターを切って貼りました。

DVD-ROMドライブに必要なケーブルを取り付けます。IDEケーブル・オーディオケーブル・電源延長ケーブルです。

DVD-ROMドライブに必要なケーブルを取り付けます。IDEケーブル・オーディオケーブル・電源延長ケーブルです。さすがにIDEケーブルはマザーに付属のフラットケーブルが使えないので、スマートケーブルです。

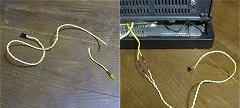

筐体に備え付けのスピーカーのケーブルを加工します。このスピーカーはマザーのスピーカーとして使いますので。

筐体に備え付けのスピーカーのケーブルを加工します。このスピーカーはマザーのスピーカーとして使いますので。3色セットで買ったLEDのうち、黄色のLEDのケーブルを切って、スピーカーのケーブルとつないで、熱圧縮チューブで接続部を保護します。

底面をネジ止めしました。

底面をネジ止めしました。電源ユニットを置くスペースと、マザーボードのIDEのコネクタの位置を考えて、DVD-ROMからのケーブルは前の方から左タワーへと取りまわしています。

こんなとき「取りまわす」って表現でいいのかなあ?

♪見よ必殺電ショック~

03/09/22

電源ユニットを取り付けます。

電源ユニットを取り付けます。まず、電源ユニットを設置したときに底になる部分にちょっとした穴があいていたので、一応フィルターで塞ぎます。

筐体内に電源ユニットを設置します。というかあらかじめ決めていた位置に置いただけみたいな。

筐体内に電源ユニットを設置します。というかあらかじめ決めていた位置に置いただけみたいな。一応、タワー内側と、電源ユニットのファンの部分だけネジ止めしていますが。

電源ユニットを取り付けた左タワー部です。

電源ユニットを取り付けた左タワー部です。どうすんだこのケーブルの量・・・。

こっちは右タワーです。DVD-ROMドライブの下はケーブルがひしめきあってますな。

こっちは右タワーです。DVD-ROMドライブの下はケーブルがひしめきあってますな。

で、電源ユニットを設置した後、もう一回パーツを接続してDVD-ROMドライブの動作を確かめてみました。

ちゃんと動作しています。うむうむ。

で、電源ユニットを設置した後、もう一回パーツを接続してDVD-ROMドライブの動作を確かめてみました。

ちゃんと動作しています。うむうむ。

ケース冷却のまとめ

03/09/29

いきなりまとめですが。

とにかく最大の壁は筐体の薄さとその冷却にあります。各パーツの相性で動作しないとか言うのは、結局はお金で解決できる問題です(いやお金ないですけど)。しかし、筐体の特性となるとそうはいきません。 なので、ケース冷却についてはこの計画を立てた当初から色々と調査して考えてきました。

とりあえず、両方のタワーにそれぞれ吸気と排気のファンをつけることにします。 と言ってもなるべく筐体の外見を壊したくないので、ファンをつけられる場所は背面・上面となります。 ここで取り付けるファンのサイズは5cm以下に限定されます。

これではパワーが足りないかもしれないので、もしかしたらファンを2段重ねする必要があるかもしれません。

次に上面と背面、どっちを吸気にしてどっちを排気にするか。暖かい空気は上の方にいくはずなので、上面を排気にした方が効率が良さげです。 なお、左タワー上面はもともとスリットがあるので、そのままファンを取り付けられますが、右タワー上面は完全にふさがっています。 そのため、右タワー上面はファンを取り付ける部分をカットしないといけません。

また、背面は左右共に全部カットすることにします。今回は筐体の背面端子は一切使わないのと、少しでも通気をよくしてみようという魂胆です。 もしかしたらカットしない方が冷却効率がいいかもしれませんが。

結局、最低でファンが4つ(電源とCPUのファンを合わせたら6つ)もあるので静音化なんて一切考えないことにします。

とりあえず、筐体内の空気の流れの理想を図にするとこんな感じ。

とにかく最大の壁は筐体の薄さとその冷却にあります。各パーツの相性で動作しないとか言うのは、結局はお金で解決できる問題です(いやお金ないですけど)。しかし、筐体の特性となるとそうはいきません。 なので、ケース冷却についてはこの計画を立てた当初から色々と調査して考えてきました。

とりあえず、両方のタワーにそれぞれ吸気と排気のファンをつけることにします。 と言ってもなるべく筐体の外見を壊したくないので、ファンをつけられる場所は背面・上面となります。 ここで取り付けるファンのサイズは5cm以下に限定されます。

これではパワーが足りないかもしれないので、もしかしたらファンを2段重ねする必要があるかもしれません。

次に上面と背面、どっちを吸気にしてどっちを排気にするか。暖かい空気は上の方にいくはずなので、上面を排気にした方が効率が良さげです。 なお、左タワー上面はもともとスリットがあるので、そのままファンを取り付けられますが、右タワー上面は完全にふさがっています。 そのため、右タワー上面はファンを取り付ける部分をカットしないといけません。

また、背面は左右共に全部カットすることにします。今回は筐体の背面端子は一切使わないのと、少しでも通気をよくしてみようという魂胆です。 もしかしたらカットしない方が冷却効率がいいかもしれませんが。

結局、最低でファンが4つ(電源とCPUのファンを合わせたら6つ)もあるので静音化なんて一切考えないことにします。

とりあえず、筐体内の空気の流れの理想を図にするとこんな感じ。

うまく排気ファンの位置を調整すれば、一番熱を持つCPUとメモリの上を空気が流れるのではないでしょうか。

うまく排気ファンの位置を調整すれば、一番熱を持つCPUとメモリの上を空気が流れるのではないでしょうか。電源の排気ファンが一部吸気ファンの位置に重なるので、仕切りを作って空気が混ざらないようにします。

でもなー。あのケーブルの量を考えると果たしてうまくいくのやら。

こっちは右タワーに比べて余裕があります。とりあえず発熱しそうなHDDを重点的に冷却しようという目論見です。

こっちは右タワーに比べて余裕があります。とりあえず発熱しそうなHDDを重点的に冷却しようという目論見です。

地球ぶった切り作戦

03/10/03

カバーの背面をぶった切ります。これは左タワーですね。

カバーの背面をぶった切ります。これは左タワーですね。

右タワーです。

右タワーです。両方とも、背面のネジ穴の部分は残して切り取りましたが、よく考えたらネジ止めできないのでした。

右タワー上部のカバーです。割れてしまいましたが、こーやって切り取った部分に排気ファンをつけるわけですね。

右タワー上部のカバーです。割れてしまいましたが、こーやって切り取った部分に排気ファンをつけるわけですね。

ぺたぺた

03/10/05

まず右タワーのケースカバーから加工します。

まず右タワーのケースカバーから加工します。とりあえず切り抜いた部分にアルミのメッシュを貼り付けます。残しておいたネジ穴の部分を利用してエポキシ系接着剤で接着します。

そして裏側からフィルターを両面テープで貼り付けました。

そして裏側からフィルターを両面テープで貼り付けました。

♪力と技の風車が回る

03/10/07

つーわけでファンを買ってきました。5cm×4つ。あと、保険として4.5cmをひとつ。

つーわけでファンを買ってきました。5cm×4つ。あと、保険として4.5cmをひとつ。

右タワーのファン用の電源変換・分岐コネクタです。4ピン小-4ピン大-ファン用3ピン分岐、となります。

右タワーのファン用の電源変換・分岐コネクタです。4ピン小-4ピン大-ファン用3ピン分岐、となります。

で、ファンを貼り付けました。例によってエポキシ系接着剤とアルミ板の無理矢理マウンタです。

で、ファンを貼り付けました。例によってエポキシ系接着剤とアルミ板の無理矢理マウンタです。ここのサイトを参考に、ファンの排気面と吸気面に注意して取り付けました。

これで実際に電源とつないで動作させてみたところ、ちゃんとファンが回りました。思ったより音も静かです。

♪リリカルコミカル恋するとろける

03/10/14

ハードディスクを確保。SeagateのシリアルATA120Gにしました。

ハードディスクを確保。SeagateのシリアルATA120Gにしました。ATAのケーブルをはわすスペースがないのが大きな理由ですが、ただ単にシリアルATAを使ってみたいだけだったりして。

電源変換コネクタも忘れずに。

シリアルATAケーブルと電源変換コネクタを取り付けてみました。

シリアルATAケーブルと電源変換コネクタを取り付けてみました。シリアルATAの性能はともかく、ケーブル関係は楽でいいですね。

あらかじめ作ってたマウンタにネジ止めしました。例によって下側のネジを取り付けるのにとても苦労しました。

あらかじめ作ってたマウンタにネジ止めしました。例によって下側のネジを取り付けるのにとても苦労しました。シリアルATAケーブルは、筐体上の方にある左右のタワーをぶち抜いてある穴からマザー側に通します。

これで右タワーの作業はおしまい。カバーが取り付けられますね。

ぶっとび!!CPU

03/10/16

いよいよCPUです。用意したのはPentium4 2.4CGhz。ハイパースレッディングを使ってみたいのと、電源容量・発熱量の兼ね合いでこれにしました。

いよいよCPUです。用意したのはPentium4 2.4CGhz。ハイパースレッディングを使ってみたいのと、電源容量・発熱量の兼ね合いでこれにしました。右下のはシリコングリスです。

これがCPUそのものです。意外と重いですね。

これがCPUそのものです。意外と重いですね。

CPUをソケットに乗せました。ここまではらくしょーです。

CPUをソケットに乗せました。ここまではらくしょーです。

CPUにシリコングリスを塗りました。「CPUの印刷部分が薄く透けて見えるくらい」のはずなのですが、これくらいでよかったのでしょうか。イマイチ自信が・・・。

CPUにシリコングリスを塗りました。「CPUの印刷部分が薄く透けて見えるくらい」のはずなのですが、これくらいでよかったのでしょうか。イマイチ自信が・・・。

前に買っておいたCPUクーラーのヒートシンク部の裏側です。あらかじめグリスが塗布されていたのですが、CPUの位置とあわないのでこそぎ落としました。

前に買っておいたCPUクーラーのヒートシンク部の裏側です。あらかじめグリスが塗布されていたのですが、CPUの位置とあわないのでこそぎ落としました。

ヒートシンクをCPUの上に乗せます。このSLIM478AL-SFは、マザーボードについているリテンションモジュールが使えるので楽ですね。

ヒートシンクをCPUの上に乗せます。このSLIM478AL-SFは、マザーボードについているリテンションモジュールが使えるので楽ですね。

ファンを取り付けました。最初取り付け方法がよく分からなかったのですが、リテンションモジュールの穴にツメをかませればOKでした。

ファンを取り付けました。最初取り付け方法がよく分からなかったのですが、リテンションモジュールの穴にツメをかませればOKでした。

愛のメモメモリー

03/10/20

メモリも買いました。「DIMM DDR SDRAM PC3200(DDR400)」512M(バルク品)を2枚。

メモリも買いました。「DIMM DDR SDRAM PC3200(DDR400)」512M(バルク品)を2枚。最初は合計で512Mくらいでにしようかと思いましたが、あとあとメモリを増設するのも大変そうなので、思い切って1G乗せました。

メモリをマザーボードに取り付けます。デュアルチャネルで動作させるために、2枚とも青いコネクタに挿します。

メモリをマザーボードに取り付けます。デュアルチャネルで動作させるために、2枚とも青いコネクタに挿します。

いよいよ点火

03/10/21

そして電源とマザーとディスプレイをつなげて電源投入です。

そして電源とマザーとディスプレイをつなげて電源投入です。無事起動ロゴが表示されました!

いやぁ、マザーボードの位置決めをするときに、ちょっとガリッっという音がしたことがあったので、実際に起動するかどうか少し不安でした。

現時点では大丈夫そうですね。

そういうわけでこそっと買っておいた液晶ディスプレイ、

そういうわけでこそっと買っておいた液晶ディスプレイ、