X68000AT(強化)

バシュタールの惨劇

引越し(とゆーかX68000ATの移送)も無事10月中旬に終わり、新婚生活を満喫していましたが、昨日からX68000ATが起動しなくなってしまいました!

電源を入れると、「ピピッ」と警告音が鳴り、BIOS画面も表示されない状態。で、昨日カバーをあけると、マザーボードがスペーサーごとケースからはがれ落ちておりました。う~ん、移送中にはずれたのかなぁ。

そのときはグラフィックカードも抜けかけてたので、再セットして起動しましたが、今日も同じ状態になってて起動しません。

とゆことで、今はVAIO Uから更新しています。うー、早いうちに手を打たないと。待て次号!!

電源を入れると、「ピピッ」と警告音が鳴り、BIOS画面も表示されない状態。で、昨日カバーをあけると、マザーボードがスペーサーごとケースからはがれ落ちておりました。う~ん、移送中にはずれたのかなぁ。

そのときはグラフィックカードも抜けかけてたので、再セットして起動しましたが、今日も同じ状態になってて起動しません。

とゆことで、今はVAIO Uから更新しています。うー、早いうちに手を打たないと。待て次号!!

大惨事スーパーロボット大戦

06/12/30

カバーを開けたトコです。こんな感じで見事にマザーボードがマウンタごと筐体からはがれ落ちてしまってます。

カバーを開けたトコです。こんな感じで見事にマザーボードがマウンタごと筐体からはがれ落ちてしまってます。ここで3日ほど、コイツを修理して使うか、ケースを買って中身を移植して使うか悩んでました。もう丸3年も使ってるし、安定動作するのは市販のケースだよなぁ、とも思いましたが、このコーナーが終わってしまうのでとりあえず修理する方向で進めます。

で、バラしていたら起動しない原因が分かりました。CMOS電池切れで、PCIのグラフィックボードを使う設定が消えていたのが原因でした。電池交換であっさり正常起動。まずは一安心です。

ぺりぺり

06/12/31

マザーボード再取り付けのついでに、全体のオーバーホールもやることにしました。とりあえずマザーボードを取り外します。

マザーボード再取り付けのついでに、全体のオーバーホールもやることにしました。とりあえずマザーボードを取り外します。轟音を発していたCPUファンもなんとかしたいなーと考えつつ、CPUファンとヒートシンクも取り外し。この後グリスを塗りなおして再設置しました。

静かなる中条

07/05/05

気がつけば年が明けてゴールデンウィークも終わろうとしております。現在はX68000ATの改修も終わってなんとか稼動してます。そーゆーわけで、5ヶ月間のレポートをどうぞ。

あまりにも音がうるさいので、ある程度静かに動作することを目指します。

あまりにも音がうるさいので、ある程度静かに動作することを目指します。騒音の原因はCPUファンです。ベアリングが悪いのか、ガラガラガラガラと周りの音が聞こえなくなる程の音を発します。 そこで、イマイチ効果の薄かった左右のタワーの背面に装着していた吸気ファンを無理矢理CPUファンとして設置してみました。

この状態でしばらく使ってみましたが、やはり元々のファン(7cm角)よりも効果は薄いですね。起動時で42度。普通にサイト閲覧してて1時間後には70度にもなるという、素人にはお勧めできない状態になっています。

やり直し

07/05/06

次に外れてしまったマザーボードを再設置するための下準備をします。

次に外れてしまったマザーボードを再設置するための下準備をします。マザーボードを取り外すとほれこの通り。きれーに樹脂製のマウンタが剥がれてしまい、エポキシ系接着剤だけが残った状態になってます。

で、その本体側に残ったエポキシ系接着剤の部分をカッターやらマイナスドライバーやらで剥がしました。

で、その本体側に残ったエポキシ系接着剤の部分をカッターやらマイナスドライバーやらで剥がしました。ついでに、筐体内に残った金属板に貼っておいたビニールテープも今回新しくしてあります。違いが分かるように赤色にしてみました。

医者はどこだ

07/05/07

お次はマウンタです。今回はねじ式ではなく、穴にパチッとはめるタイプにしました。

お次はマウンタです。今回はねじ式ではなく、穴にパチッとはめるタイプにしました。まずはマウンタをマザーボードに取り付けます。写真の白い丸のやつがマウンタです。

筐体へマウンタを固定するために、超強力両面テープをカットしてマウンタの裏に貼り付けます。

筐体へマウンタを固定するために、超強力両面テープをカットしてマウンタの裏に貼り付けます。この後、さらにマウンタ底の大きさにテープをちょきちょきと切りそろえました。

ぺとぺとさん

07/05/10

で、両面テープの保護シートをはがして、本体にぺたっと貼り付けます。

で、両面テープの保護シートをはがして、本体にぺたっと貼り付けます。そしてマザーボードだけを取り外すとマウンタだけが本体にくっついた状態になります。この辺の手法は最初と同じですね。

両面テープだけの状態でもかなり強力に固定できてるみたいですが、念のためマウンタの脚の部分全体を覆うようにエポキシ系接着剤で本体と接着しておきます。

両面テープだけの状態でもかなり強力に固定できてるみたいですが、念のためマウンタの脚の部分全体を覆うようにエポキシ系接着剤で本体と接着しておきます。

XX計画

07/05/21

接着剤が乾いたらマザーボードを取り付けますがその前に。

接着剤が乾いたらマザーボードを取り付けますがその前に。せっかく今回バラしたからには、パワーアップさせることにしました。

そのための仕掛けとして、USBのケーブルを右タワーの方に這わせております。写真の白いケーブルがUSBです(赤いのはシリアルATA)。

その前にトイレトイレ

07/05/27

パワーアップは主に右タワーの方になるので、その前に左タワー内の加工をもうひとつ。

パワーアップは主に右タワーの方になるので、その前に左タワー内の加工をもうひとつ。リセットスイッチのケーブルがケースカバーに固定されているため、以前からカバーを開けるのに不便さを感じていました。また、ケーブルも長くてケース内でひしめきあっていました。

そこで、ケーブルを短くすると同時に、ケーブル変換ピンを間にかまして、その部分で脱着できるようにあしらってみました。写真上が本体側で変換ピンの雌。写真下が雄になります。

変換ピンは8本セットで売ってたので、排気ファンのケーブルにも同じ処理を施しております。

変換ピンは8本セットで売ってたので、排気ファンのケーブルにも同じ処理を施しております。

異機種改造のリンクがひとつ増えました

07/07/02

そういえばうちは最初バニーさんのサイトだったはずなんですが・・・。あれ?

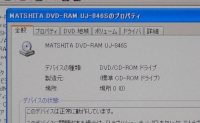

そういえばうちは最初バニーさんのサイトだったはずなんですが・・・。あれ?それはさておき、パワーアップ計画の第一弾、X68000のATX化ではいまや定番と思われる、「スリム型DVDマルチドライブ内蔵」を行います。

まずはヤフオクで、Panasonic製スリムスーパーマルチドライブ「UJ-846」を購入しました。コイツはDVD±Rが8倍、RAMが5倍で焼けるシロモノです。価格は1万弱。安っいスなぁ。

まずはヤフオクで、Panasonic製スリムスーパーマルチドライブ「UJ-846」を購入しました。コイツはDVD±Rが8倍、RAMが5倍で焼けるシロモノです。価格は1万弱。安っいスなぁ。あと、近くのPCショップでIDEへの変換アダプタを購入しました。

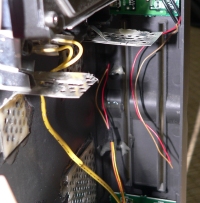

そしてドライブを交換するため、右タワーを開けてこれまで使っていたDVD-ROMドライブを取り外します。

そしてドライブを交換するため、右タワーを開けてこれまで使っていたDVD-ROMドライブを取り外します。イジェクトスイッチとLEDはせっかくはんだ付けしたのですが、ここはいさぎよくバッサリとカットしました。

ちなみに、今回取り付けるスリム型ドライブですが、イジェクトボタン・LEDのはんだ付けは自分の技術では無理という結論に達しました。男はあきらめが肝心です。

♪あいじゃすきーぷばーにんらーぶ

07/07/18

とりあえず接続してみるの図。

とりあえず接続してみるの図。変換アダプタをドライブに差込み、IDEケーブル・電源ケーブル、オーディオケーブルを接続します。

この状態で起動すると・・・、見事にWindows上でも認識されました。

ここでさらに焼き焼きのチェックを行うことに。

ちょうど友人の結婚式のデジカメデータを本人に渡すためにCD-Rに焼く用事があったのでテストを兼ねて焼いてみました。

んが、これまで使っていたライティングソフトがこのドライブに対応していないという新事実が発覚。

使ってたのが「B's Recorder GOLD5」で、かなり古いんでしょーがないっちゃぁそれまでなんですが。

んが、これまで使っていたライティングソフトがこのドライブに対応していないという新事実が発覚。

使ってたのが「B's Recorder GOLD5」で、かなり古いんでしょーがないっちゃぁそれまでなんですが。とりあえずはXP標準のライティング機能で無事にCD-Rが焼けましたが、ライティングソフトは何か別なのを用意しないと・・・。

四ヶ月ぶりのごぶさたでした。

07/11/11

暑くてやる気ねーなーと思っていたら、いつの間にか冬も目の前に来てました。

暑くてやる気ねーなーと思っていたら、いつの間にか冬も目の前に来てました。あ、このコーナーの更新をサボッてただけで、X68000ATは元気に稼動しています。

で、記憶をたどりつつ四ヶ月前の続き。

薄型DVD-RAMドライブの認識ができたので次の工程。5/21に書いていた、右タワーに這わせておいたUSBケーブルがいよいよ役に立つ時がきました。 ケース内に余裕ができたので、FDD1の部分にUSB接続のSDカードリーダーをつけることにします。気がつくとうちにもSDカードの機器が増えてきたので。

んで、コジマで500円で買ってきたのがこれ。これといってないぐらいシンプルな製品です。

んで、コジマで500円で買ってきたのがこれ。これといってないぐらいシンプルな製品です。このままではケースに取り付けると、カード挿入部分を切り取ってツライチに加工しました。

♪枯葉散る白いテラスの午後三時

07/11/19

SDカードリーダーを取り付ける部分を確保します。

SDカードリーダーを取り付ける部分を確保します。ドライブ1のスリットの裏側から接着していたプラ板をはぎとった写真がこれ。

途中で切断された、DVDドライブアクセスランプのLEDケーブルが哀愁をそそります。

一年以上ぶりのごぶさたでした。

08/12/01

あー。PSPでいろいろやってたり、プラモデル作ってたり、スーパーロボット大戦Zやってたり、ホームページのリニューアルやってたりして、気がつけば1年以上も立ってました。

あー。PSPでいろいろやってたり、プラモデル作ってたり、スーパーロボット大戦Zやってたり、ホームページのリニューアルやってたりして、気がつけば1年以上も立ってました。では続きです。

FDDのスリットの中央部分にSDカードリーダーを取り付けます。USBケーブル(07/05/21の記事を参照)に装着した後、無理矢理筐体に接着しています。

隙間は妻からもらったフェルト生地で裏から塞ぎました。

・・・たったこんだけ書くのになんで1年以上も空いてるんだか。

なにも思いつかない

08/12/02

内側のFDDが埋まったので、DVDマルチドライブを装着します。

内側のFDDが埋まったので、DVDマルチドライブを装着します。まずはパンチングアルミ板をドライブの周りを囲むように折り曲げてマウンタをでっちあげました。 それを以前のDVDドライブを装着するために設けたマウンタに接着。当然高さとかが合いませんので、かなり強引に微調整することなりました。 あとはそこにDVDマルチドライブを差し込んで固定すれば完了です。

今回イジェクトボタン機構をオミットしたので、ディスクの取り出しは「CD開閉」というソフトを使うことにしました。非常にシンプルで実に良いです。

♪ガンガンレオンガンレオン

08/12/03

デバイスの強化が終わりましたので、筐体の方に手を入れます。

デバイスの強化が終わりましたので、筐体の方に手を入れます。筐体背面が結構くたびれてましたので、背面パネルの作り変えを行いました。

特に右タワーはかなりたわんできていたので、フィルターに両面テープで固定していたメッシュをはがし、パンチングアルミ板に取り替えました。 パンチングアルミ板は、一応見た目を考えてガンメタルで塗装しています。

左タワーは、思い切って下半分を開放し、上半分をガンメタルで塗装したプラ板で密閉しました。 上半分を密閉することにより、多少はエアフローの効率がよくなるのではないかと思いましたが、結局今までと変わりありませんでした。 もともとが効率が悪すぎなので、当然と言えば当然ですが。

とりあえず吸気ファンを取っ払ったことで、多少音が静かになりました。多少ね。

お前のドリルは天を突くドリルだ!!

08/12/08

音は静かになったけど、エアフローの状態はこれまでと変わらず劣悪な状態。

音は静かになったけど、エアフローの状態はこれまでと変わらず劣悪な状態。さらにCPUファンが異常なことになっているので、これまで以上にCPU温度が上昇するようになってしまいました。

そこで、思い切って本体側面に空気取り入れ孔を空けることに決定。

「POWER TO MAKE YOUR DREAM COME TRUE」の文字の下、8cm×8cmの範囲です。

パンチングアルミ板をガイドにして1mm径のピンバイスですべての穴の位置を決めた後、3mm径のピンバイスを使って根性で穴をほいでいきます。

思いっきり指にマメをこさえてしまいました。

で、結果はとゆーと、思いっきり苦労した割にはそこまで効果が上がらなかったやうな気がします。あーこりゃこりゃ。

そして20日後・・・

09/01/24

そんなわけでCPUファンがあまりにもなので、6cmの薄型ファンに交換してみました。ついでにグリスも塗りなおし。

そんなわけでCPUファンがあまりにもなので、6cmの薄型ファンに交換してみました。ついでにグリスも塗りなおし。そのままでは当然装着できないので、パンチングアルミ板を使って調整しています。

・・・これで一通りの強化はおしまいです。

結果、音は多少静かになり、CPU温度はあいも変わらず60度を軽く越えます。世界で一番酷使されているNorthwood Pentium4かもしれないっすね。

あと、本体のみでDVDが焼けるようになったのは満足。DVDライティングソフトは、フリーの「

あと、本体のみでDVDが焼けるようになったのは満足。DVDライティングソフトは、フリーの「